老知青相聚話當(dāng)年讀書(shū)學(xué)習(xí)健康成長(zhǎng)

2023-05-16 18:08:12 來(lái)源: 責(zé)任編輯:大紅

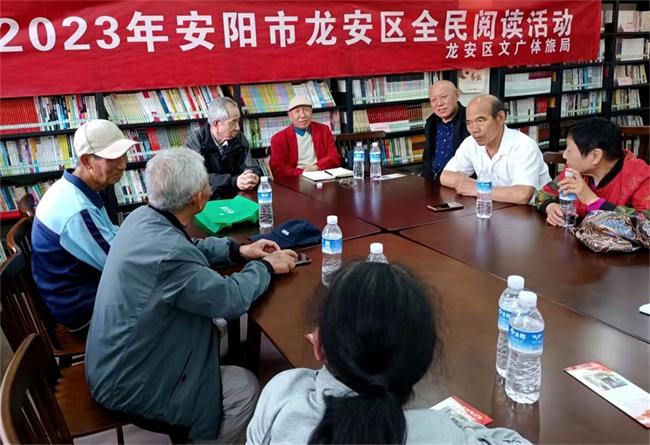

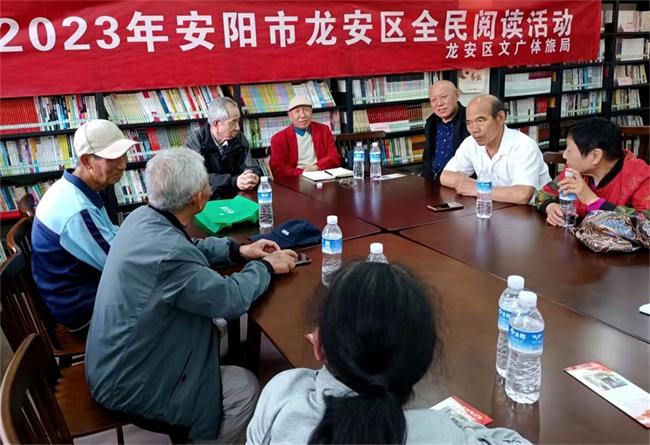

中新河南網(wǎng)5月16日電(趙力志)5月9日下午,在龍安區(qū)時(shí)代華廳甲骨文書(shū)屋,安陽(yáng)市龍安區(qū)文廣體育旅游局、王二崗紅色文化合作社,組織部分老知青談當(dāng)年上山下鄉(xiāng),讀書(shū)學(xué)習(xí),健康成長(zhǎng)交流體會(huì),并為鄉(xiāng)村振興進(jìn)言獻(xiàn)策。

參加交流會(huì)的有1965年下鄉(xiāng)到龍安區(qū)馬投澗鎮(zhèn)王二崗村的六名老知青,他們從不同工作崗位上退休,現(xiàn)年齡均在74歲以上。

座談會(huì)上,他們興致勃勃地回憶了當(dāng)年下鄉(xiāng)的情景。

安鋼退休職工徐忠信說(shuō):"我現(xiàn)在已75歲了,下鄉(xiāng)時(shí)才十七歲,為了響應(yīng)黨的號(hào)召“廣闊天地大有作為”,1965年5月30日,在安陽(yáng)全市舉行的萬(wàn)人歡送知識(shí)青年下鄉(xiāng)大會(huì)上,我們胸佩大紅花,滿懷豪情,在紅旗如海洋,鑼鼓鞭炮震天響的夾道歡送中,走向當(dāng)時(shí)隸屬于安陽(yáng)縣的馬投澗人民公社″。

76歲的老知青劉太元說(shuō):我們當(dāng)時(shí)到了王二崗大隊(duì),被安排住在村民閑置的破房子里,從那時(shí)起,照明點(diǎn)的是油燈,睡的是土炕,吃的是玉米面粥和紅著片,艱苦的生活環(huán)境,使我們青年得到了很大的磨練。也為人生的曲折道路打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)″。

74歲的吳向東說(shuō):"在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞動(dòng)中,我們虛心向農(nóng)民兄弟學(xué)習(xí),耕地種莊家,鋤草管理小麥,玉米,紅薯,棉花等樣樣都入了行,也和農(nóng)民朋友建立了深厚的感情,進(jìn)一步了解了農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民的不易″。

76歲的張家華說(shuō):"在農(nóng)村生活,每月要掏廁所,用筐抬大糞,臭味難聞。天氣旱時(shí),為了吃水需要和社員一起掏井,夏天在冰涼的十米多深的水井底下挖泥,鍛石頭,一干就是半天,常常是腰腿疼痛,有的還得了風(fēng)濕病。那些歲月,冬天為了取暖、做飯,還要到二十公里外的鶴壁煤礦拉煤,累的幾天困倦不堪。但這些艱苦的環(huán)境和生產(chǎn)條件,讓我們青年越來(lái)越堅(jiān)強(qiáng),煉就了在困難面前不低頭不彎腰的吃苦精神″。

徐忠信還回憶了他們當(dāng)年讀書(shū)學(xué)習(xí),增長(zhǎng)知識(shí),增長(zhǎng)戰(zhàn)勝困難的決心和才干,健康成長(zhǎng)的動(dòng)力。他說(shuō)"我們白天和社員一起勞動(dòng),晚上還經(jīng)常組織學(xué)習(xí),遇到困難,從毛主席著作選讀本中找答案″。老三篇《為人民服務(wù)》、《紀(jì)念白求恩》、《愚公移山》、《青年運(yùn)動(dòng)的方向》等,還有身邊的好人好事及針對(duì)知識(shí)青年下發(fā)的學(xué)習(xí)資料。按照毛主席的教導(dǎo),時(shí)時(shí)事事都教育著我們,聯(lián)系工作實(shí)際,努力改造世界觀,人人立志做無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命事業(yè)的好青年。

76歲的申明池說(shuō):"在村大隊(duì)部的組織領(lǐng)導(dǎo)下,為繁榮農(nóng)村文化生活,在玉皇廟院內(nèi),成立了文化室,常常排練文藝節(jié)目,和村里四股弦劇團(tuán)一起演出了現(xiàn)代戲《人歡馬叫》、《沙崗村》等,受到社員的熱烈歡迎″。

75歲的楊瑾說(shuō):"集體主義思想把城市青年和農(nóng)民群眾的心,緊緊地連在了一起。我們?cè)谔镩g地頭休息時(shí),滿腔熱情地為農(nóng)民兄弟演唱《社員都是向陽(yáng)花》、《敢教日月?lián)Q新天》等歌曲,用快板、笛子、口琴等簡(jiǎn)單的樂(lè)器給勞動(dòng)群眾帶來(lái)歡樂(lè),和貧下中農(nóng)打成了一片,特別是春節(jié)前后為排練文藝節(jié)目,不分白天黑夜,也沒(méi)有節(jié)假日,逐漸牢固樹(shù)立了一心為公的思想″。

六位老知青還談到了現(xiàn)年75歲的老知青楊秀珍,當(dāng)年的她,選擇了扎根農(nóng)村的人生志向,她和農(nóng)民的兒子結(jié)成了伴侶,組建了家庭,把青春和終身獻(xiàn)給了農(nóng)村,成了知青在廣闊天地里鍛煉成長(zhǎng)的先進(jìn)典型。他的子孫都成了建設(shè)新農(nóng)村的骨干力量。

火紅的年代,下鄉(xiāng)知識(shí)青年在農(nóng)村和社員同吃、同住、同勞動(dòng),修渠打井,擔(dān)水抗旱,大大改變了農(nóng)村的落后面貌。培養(yǎng)練就了一批集體主義、社會(huì)主義的新人,相繼有四人光榮地加入了中國(guó)共產(chǎn)黨,有的被推選參軍入伍,有的被推薦到民辦教師崗位,當(dāng)了人民教師,多人出席了安陽(yáng)地區(qū)、河南省知青積極分子代表大會(huì)。楊秀珍還被推選為安陽(yáng)縣貧協(xié)委員,公社貧協(xié)常委,在王二崗大隊(duì)申請(qǐng)批準(zhǔn)加入黨的組織后,擔(dān)任了大隊(duì)黨支部副書(shū)記,她的先進(jìn)事跡先后在安陽(yáng)縣廣播站廣播,在河南日?qǐng)?bào)刊登,還數(shù)十次在安陽(yáng)、省會(huì)鄭州作報(bào)告。

2018年,革命老區(qū)王二崗,籌建落成了紅色文化教研基地,老知青仍然難忘下鄉(xiāng)時(shí)的這片熱土,他們和第二故鄉(xiāng)村民們共同努力,在省級(jí)傳統(tǒng)村落保護(hù)單位、文物保護(hù)單位王二崗邢氏大院紅色文化教研基地,建起了“知青記憶館”,在區(qū)級(jí)文物保護(hù)單位玉皇廟門(mén)前建起了“知青記事碑”、“知青食堂舊址”墻上壁碑。不斷迎來(lái)社會(huì)各界人士的參觀、學(xué)習(xí)、訪問(wèn),受到啟發(fā)和鼓舞。

肖素蘭在交談體會(huì)時(shí)說(shuō),現(xiàn)在的年輕人應(yīng)該到農(nóng)村體驗(yàn)生活,磨練一下,很有好處。認(rèn)為知識(shí)青年上山下鄉(xiāng),不管是走與群眾相結(jié)合的道路,還是接受貧下中農(nóng)的再教育,青年在農(nóng)村廣闊天地的鍛練成長(zhǎng),對(duì)當(dāng)年每個(gè)青年人都是大有益處的,通過(guò)回憶,他們感到自豪,知青在農(nóng)村自力更生,艱苦奮斗的精神也是處處閃耀著時(shí)代光輝。他們戰(zhàn)天斗地的事跡也是當(dāng)今新時(shí)代,對(duì)青少年在生活、學(xué)習(xí)、工作加強(qiáng)教育,引導(dǎo)健康成長(zhǎng)的寶貴財(cái)富。